こんにちは。中田麻奈美です。

昨日も触れましたが、新卒一括採用の経団連ルール見直し問題が熱を帯びているようですね。

政界、産業界、教育界、そして学生たちからも賛否両論が渦巻いています。

ルール変更のたびに振り回されて気の毒ですね…

大学に入学した途端、就活スタートというのも腑に落ちません。

まだ何も学んでない、何も始まってない、ポテンシャルだけの採用です。

ポテンシャル採用は本当に有効か

ここだけの話、私も進学校からそこそこの大学に行ったので分かりますが、

有名大学に進学するということは、

なにかと誘惑の多い高校時代に、部活や友達付き合い、恋愛や遊び…

それらに振り回されず、厳しく自分を律する力が必要なことは確かです。

それをポテンシャルというのなら、そのとおり。

地元トップレベルの高校出身で、

その中でもトップクラスを維持してきた学生の集まりですから、

目標に向かって計画的に努力する、ここぞという時には死に物狂いで頑張る、

そういう力がある人は確かに多かったと言えるでしょう。

…入学するまではね。

その先、何を学び、何に打ち込み、何を得て、どんな夢を持つかはまた別のハナシ。

ポテンシャルを買われて、たとえ1年生で就職先が決まったとしても、

実際に入社するのは3~4年後です。

それは企業にとってもリスクが高すぎるでしょう。

(学生は内定辞退すればいいだけですね^^;)

自由にやってくれたまえ、でやり始めたら、

初年度こそ混乱するものの、2年目以降は採用時期の山場が決まってくるはずという意見も挙がっていますが、

うーん、、1年で混乱が収束するんでしょうか?

個人的には疑問です。

結局、どんなルールになっても、ルールが撤廃されても、

新卒だろうが中途だろうが、

いずれ若手を採用・育成しなければならないことに変わりはありません。

楽しい生活がしたい若者たちをどう育てるか

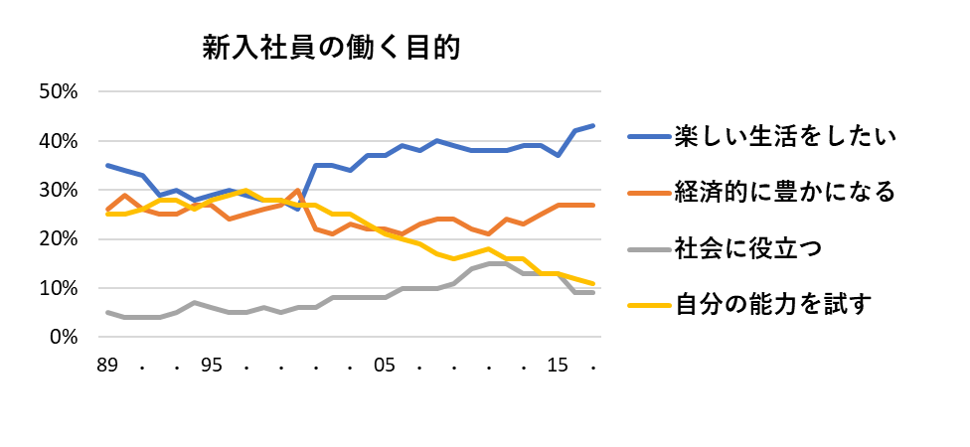

(公財)日本生産性本部の調査によると、平成29年度新入社員の働く目的は、

楽しい生活がしたい!が断トツ1番です。

出典:(公財)日本生産性本部「平成29年度 新入社員「働くことの意識」調査結果」

昭和の時代には、「自分の能力を試したい」というチャレンジングな意識も高かったようですが、そんな心構えはミレニアムを境に「楽しい生活をしたい」が跳ね上がるのと対照的にガタ落ちしました。

いえ、けして若者をやっかんだり批判しているわけではありません。

若者が夢を見られる世の中はステキです。

その夢をつぶさずに育てることを考えなければいけないということです。

でも、そもそも若者が考える「楽しい生活」と、

われわれ38(サバ)世代が考える「楽しい生活」ってきっとズレてそうですね(涙)

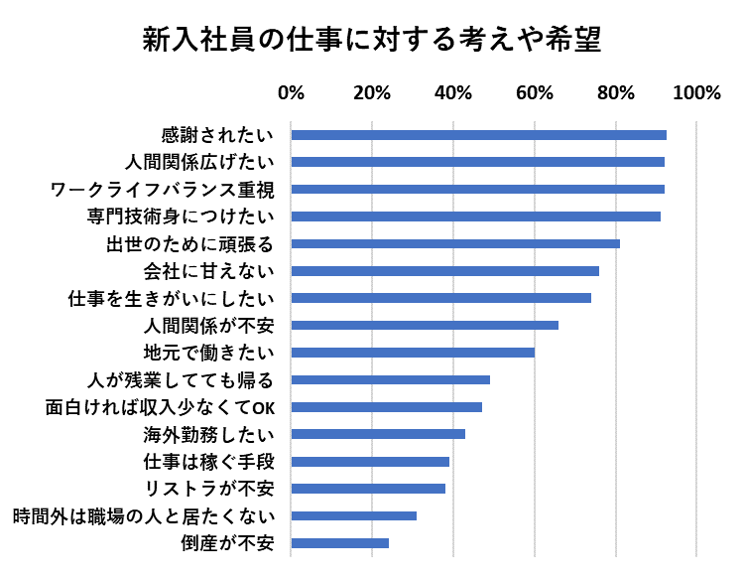

では若者はどんな就労意識を持っているか、

仕事についての考えや希望について見てみましょう。

人から感謝される仕事で生きがいを感じながらワークライフバランスを保ちたい

出典:(公財)日本生産性本部「平成29年度 新入社員「働くことの意識」調査結果」

意外にも思えますが、職場の人とは勤務時間外は付き合いたくない割合も増えているとはいえ3割程度。

逆に、仕事を通じて人間関係を広げたい割合は9割越えです。

出世のために苦労してでも頑張る気合の入った人も8割います。

仕事を生きがいにしたいという嬉しい声も7割以上からあがっています。

社会や人から感謝される仕事をしたいという希望が1位ですから、

そんな仕事なら生きがいになるというのも頷けますね。

ここから見えてくるのは、

人から感謝される仕事で人間関係を広げ、生きがいを感じたい。

仕事も頑張って上を目指しつつ、ワークライフバランスを保ちたい。

そんな、仕事もプライベートも充実させたい意欲です。

それが、若者が望む「楽しい生活」なんですね。

なーんだ、オバサンと同じじゃん^^

安心しました。

地元で働きたい声に応えられるか

見逃せないのは、できれば地元(自宅から通える所)で働きたいという人が6割もいる!

前にも書きましたが、長野県は若者が流出しています。

(長野県だけじゃないですが…)

高校卒業後に県外転出がとても多い。

地元志向6割を多いとみるか少ないとみるかは意見が分かれると思いますが

若者が帰ってきたくなるような長野県でありたいですね。

帰りたくても仕事がなくて帰れない地元ではなく。

そして、「うちで働けばいいよ!」って知らしめるために、都会での説明会も絶対必要です。

合同でもいいし、できれば貸会議室でも借りて個別で開催してもいいでしょう。

Web面接もアリですが、やはり対面がおススメです。

ウチは会社説明会から社長が張り切って出て恥ずかしいな~と思っていましたが、

「そんな会社は御社だけで、すごく嬉しかったです。」と面接でも言ってくれた学生が、

めでたくUターン就職したという事例もありますから!

まとめ

・早期化する就活でポテンシャル採用度が高まっても、企業にとってはリスクも大。

・感謝される仕事とワークライフバランスのセットが魅力。エピソードを用意しよう。

・地元志向は6割、都会に流出した若者にアプローチしよう。