こんにちは。中田麻奈美です。

前回のブログでは、ダイバーシティ経営で有名な有限会社川田製作所の事例をご紹介しました。(前回ブログはコチラ:ダイバーシティ経営でV字回復の2代目社長)

その人の苦手にフォーカスして対応することで、結局みんなが楽になること、

その人の得意にフォーカスして、苦手を得意に変換すること、

個性に応じて「良い個性」が引き出されていくことをお伝えしました。

今日は、“障碍者雇用や外国人雇用を通して得た宝物”を共有します。

製造業にとっての生産性とは

川田製作所さんは、部品加工のメーカーです。

いわゆる製造業であり、雇用の多様化は目的ではなく、あくまで目指すべきは価値創造です。

雇用の多様化で生産性が落ちるのであれば意味がありませんよね。

製造業にとっての生産性とは、あくまで「1時間に何個作れるか」ということになります。

「みんながハッピーに働ける」というのは素晴らしいことですが、

生産性の指標にはなりません。

川田製作所でも、課題になったのは生産性向上でした。

雇用の多様化の中で生産性を高める仕組み

川田副社長は、もともとSEとして働いていた経歴もあり、

認識をそろえるための「見える化」が得意でした。

そこで、生産性向上を正しく評価するために、「成果の見える化」に取り組まれました。

- 作業ごとの目標値を各人のレベルに応じて設定し

- 成果日報を入力し、実績データを蓄積

- 月初に、前月分を集計した「実績評価表」を本人に提示

「実績評価表」という目に見えるモノサシをもって、本人とリーダーと副社長が毎月面談し、

成果を基盤としたコミュニケーションをとることで公平性を担保しているといいます。

そして評価は、だれかと比較する相対評価ではなく、

前月の本人と比較する絶対比較にこだわります。

その評価軸は数字で表せる定量的なものでなければならず、

成果を「見える化」して納得性や透明性を高めているわけです。

公平な働き方の仕組み

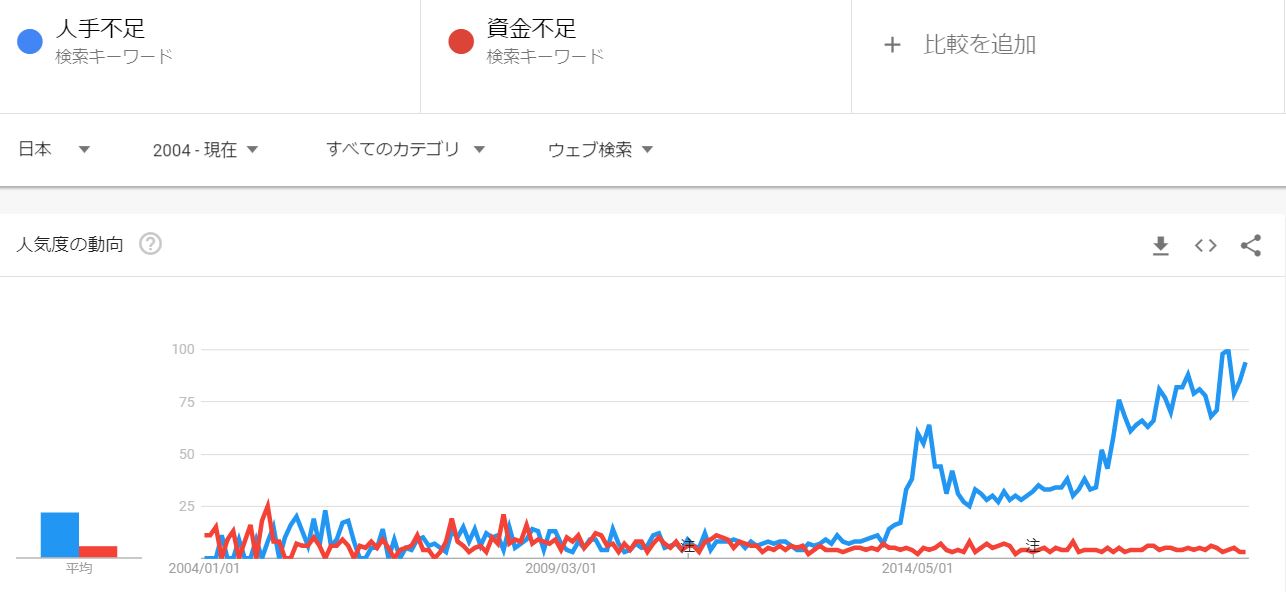

また、外国人のスタッフは、比較的稼ぐ意欲が強く、残業休出大歓迎タイプが多いのですが、

日本人スタッフは「残業お願いします」というと、「…はい」と言いながら顔が思いっきり拒否している^^;

もっと働きたい人と、私生活も大事にしたい人の働き方をそれぞれ守りながら、

会社としては生産性も高めたい。

そこで、画期的なシフト管理を編み出しました。

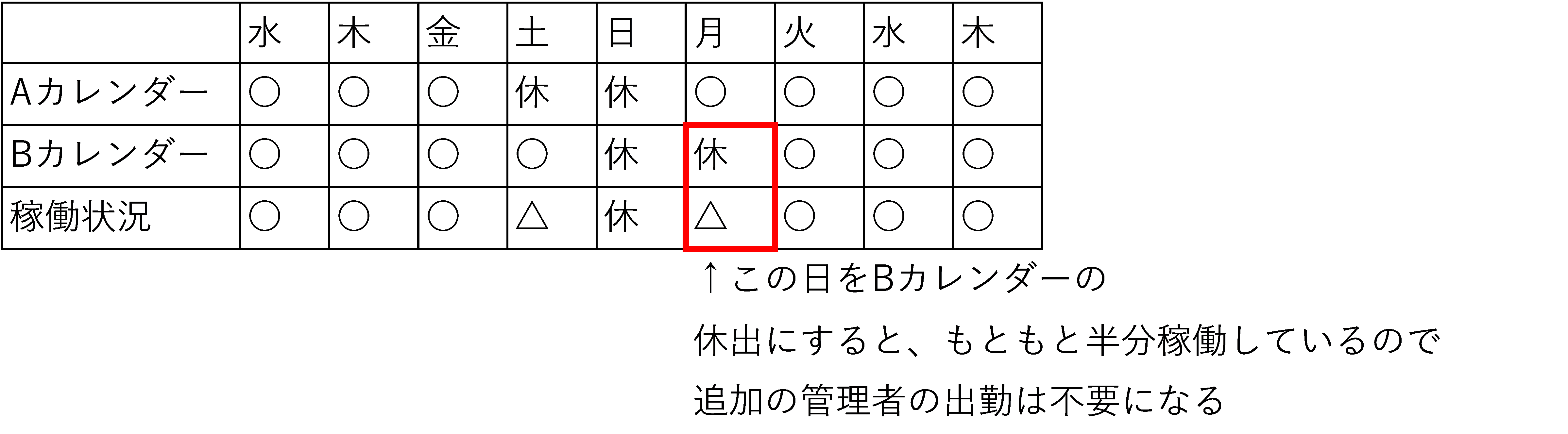

土日休みのAカレンダーと、日月休みのBカレンダーを年初に選択させます。

土曜と月曜は正社員半分程度で回していて、もともと稼働率が低い日としています。

稼働率の低い月曜に残業しなければならないような作業量だった場合は、

もっと働きたい人に休日出勤(正確には残業扱いかな?)してもらいます。

もともと半分は稼働しているので、出勤者が増えても追加の管理者まで出勤する必要はなく、

生産性を高めることができるというわけです。

素敵な仕組みですよね。

「属性」ではなく、「個性・特徴」をどう生かすか?

もちろん、川田製作所も最初から順風満帆だったわけではなく、

たくさんの衝突も摩擦も繰り返してきました。

しかし、違いがあるということをまず意識し、

摩擦の中から尊重・協働の組織風土を作り上げて来たそうです。

活力と共助の心を持った組織風土が醸成されたからこそ、

平等ではなく、公平な働き方の仕組み化に成功したのかもしれません。

「障碍者」「外国人」といった属性ではなく、

あくまでその人自身が持つ「個性・特徴」に注目し、

いかに「良い個性・特徴」を引き出す職場環境を作るか。

それによって、「人財」「組織風土」「働き方の仕組み」という3つの宝物を手にした川田製作所で働く皆さんの写真は、輝く笑顔でいっぱいでした。

まとめ

・ダイバーシティ経営が生み出す宝物は「人財」「組織風土」「働き方の仕組み」

・多様な働き方の仕組みで生産性を上げるには、成果を見える化して絶対評価でコミュニケーションをとる。

・まずは違いを認め、摩擦の中から尊重と協働の職場風土を作り出そう。